Comment je prends en charge une pemphigoïde cicatricielle

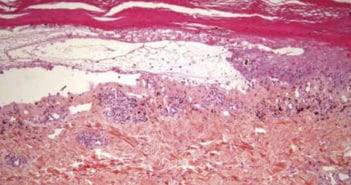

La pemphigoïde cicatricielle est une maladie bulleuse auto-immune rare dont le diagnostic est parfois souvent méconnu, source d’errance diagnostique pour les patients. Pourtant, une analyse clinique rigoureuse complétée par des examens paracliniques bien choisis et correctement interprétés permet d’aboutir au diagnostic.

La gravité dépend du type de muqueuses atteintes. En effet, les atteintes ophtalmologiques, laryngées et œsophagiennes menacent le pronostic fonctionnel voire vital.

Le traitement repose dans tous les cas sur la dapsone accompagnée d’un traitement local adapté au type d’atteinte. En cas d’atteinte sévère, il faudra lui adjoindre un immunosuppresseur (cyclophosphamide ou rituximab).

Une évaluation et un suivi pluridisciplinaire coordonnés par le dermatologue sont nécessaires au long cours, associés parfois à des soins de support. Les centres de référence et les associations de patients peuvent être d’une grande aide pour la prise en charge.