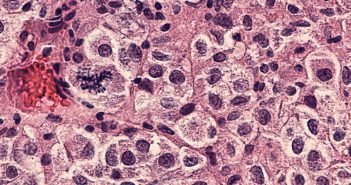

Maladies auto-inflammatoires et psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique polymorphe. Il s’agit d’une maladie multifactorielle faisant intervenir des facteurs environnementaux et une réaction immunitaire excessive chez des sujets présentant une prédisposition génétique.

Récemment, l’analyse immunogénétique des formes pustuleuses aiguës généralisées de transmission autosomale récessive a amené à reconsidérer la place du psoriasis au sein des maladies auto-inflammatoires, c’est-à-dire des maladies systémiques présentant des anomalies génétiques des voies de l’immunité innée. Les formes polygéniques comme le psoriasis en plaques pourraient également s’intégrer dans ces syndromes.