Complications cutanées des chimiothérapies anticancéreuses

Les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses sont actuellement bien connus des oncologues. Cependant, l’arrivée de nouvelles drogues ou de nouvelles associations est à l’origine de nouvelles présentations cliniques.

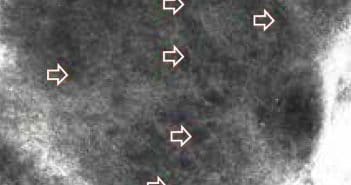

Les alopécies, qui avaient la réputation de toujours repousser, sont parfois persistantes avec certaines associations utilisées dans le cancer du sein.

L’érythème toxique est un tableau parfois sévère qui doit faire discuter d’un éventuel arrêt ou au moins d’une baisse de posologie avec l’oncologue.

Le syndrome main-pied, différent de celui observé avec les thérapies ciblées, est souvent invalidant à cause des douleurs. Il peut cependant être prévenu efficacement.

Les relations entre radiations et chimiothérapies doivent être bien connues pour éviter des accidents sévères chez les malades recevant simultanément les deux types de traitement.