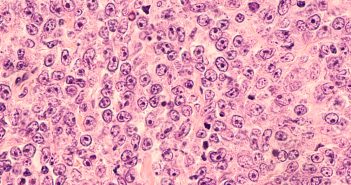

Lymphomes B cutanés

Les lymphomes B cutanés (LBC) représentent 25 % des lymphomes cutanés. Ils sont diagnostiqués et pris en charge dans la grande majorité des cas par les dermatologues. Ils comprennent principalement les lymphomes B de la zone marginale, les lymphomes B centrofolliculaires et les lymphomes B à grandes cellules “de type membre inférieur”. Les lymphomes B de la zone marginale et les lymphomes B centrofolliculaires représentent plus de 80 % des cas, et ont un excellent pronostic, avec des taux de survie à 5 ans > 90 % quel que soit leur degré d’extension cutanée.

Leur traitement repose surtout sur la radiothérapie, le rituximab en monothérapie, ou parfois une attitude d’abstention-surveillance vigilante avec prise en charge symptomatique. Les lymphomes B à grandes cellules “de type membre inférieur” surviennent chez des sujets beaucoup plus âgés et sont plus graves, notamment en cas de tumeurs multiples ou disséminées, avec classiquement des taux de survie proches de 50 % à 5 ans.

Les progrès en onco-hémato-gériatrie et la collaboration entre dermatologues et hématologues ont toutefois amélioré notablement leur pronostic depuis une dizaine d’années, grâce à l’utilisation appropriée de polychimiothérapies adaptées à l’âge combinées au rituximab, jusqu’à des âges très avancés.

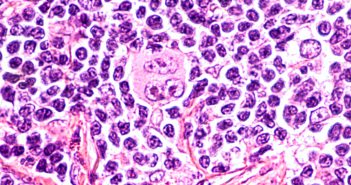

Les lymphoproliférations cutanées T CD30+

Les lymphoproliférations CD30 cutanées comprennent les papuloses lymphomatoïdes, le lym-phome cutané à grandes cellules anaplasiques CD30+, ainsi que des formes anatomocliniques intermédiaires entre ces deux entités.

Les lymphoproliférations CD30+ ont deux diagnostics différentiels principaux aux enjeux thérapeutique et pronostique majeurs : la localisation cutanée d’un lymphome anaplasique systémique CD30+ et le mycosis fongoïde transformé CD30+. La confrontation anatomoclinique et le bilan d’extension sont primordiaux pour éliminer ces diagnostics et choisir un traitement adéquat.

Le plus souvent, les lymphoproliférations CD30 cutanées ont un excellent pronostic avec une évolution indolente et une régression spontanée totale ou partielle. Le traitement doit être adapté à cette évolutivité et à cette “histoire naturelle”, allant de l’abstention thérapeutique jusqu’au méthotrexate en passant par la photothérapie, des chimiothérapies locales ou la radiothérapie. Le recours aux chimiothérapies systémiques ou à des thérapies ciblées est réservé aux lymphomes cutanés CD30+ en échec thérapeutique ou en évolution extracutanée, et doit être discuté en réunion de concertation disciplinaire.

Editorial

Les lymphomes cutanés représentent un ensemble d’entités très diverses et…

Lasers “picoseconde” : évolution ou révolution

Le détatouage est entré dans son âge de maturité il…

Pourquoi la prévalence des allergies alimentaires a-t-elle augmenté chez l’enfant et comment prévenir cette évolution ?

Les facteurs de risque de l’allergie alimentaire (AA) sont complexes. L’exposition aux allergènes alimentaires présents dans l’environnement domestique serait plus importante que l’exposition orale. Une exposition à des doses fortes par voie orale entraînerait une tolérance, et une exposition à des doses faibles par voie transcutanée entraînerait une réponse Th2, la production d’IgE et une AA.

Parmi les mesures de prévention chez le nourrisson à risque allergique figurent : une alimentation normale

avec diversification au cours des 6 premiers mois ; le traitement actif et précoce de la dermatite atopique qui expose au développement des AA ; la réduction de la concentration des allergènes alimentaires si elle est possible.

Actualités des dermatoses neutrophiliques

Les dermatoses neutrophiliques représentent une série d’affections inflammatoires cutanées assez disparates cliniquement mais qui ont en commun la présence exclusive, ou largement prédominante, de polynucléaires neutrophiles matures (PNN) dans les lésions histologiques. Elles font désormais partie d’un concept nosologique plus large de maladie(s) neutrophilique(s) qui intègre des lésions cutanées de tous types et des localisations viscérales, à rapprocher des maladies inflammatoires systémiques d’origine auto-immune ou auto-inflammatoires.

En dehors des cinq dermatoses neutrophiliques classiques dont les formes atypiques et frontières se multiplient, un certain nombre d’entités “nouvelles” ont été décrites au cours des denières années, souvent assez disparates et d’autonomie parfois douteuse. La notion d’associations morbides, notamment avec des hémopathies et diverses maladies inflammatoires, reste un point majeur et doit conduire à une grande vigilance clinique doublée de la pratique d’explorations systématiques éventuellement répétées.

Les possibilités thérapeutiques se multiplient en dehors ou en complément de la classique corticothérapie générale, mais il n’existe pour l’instant pas de recommandations précises.

Maladie de Kawasaki : actualités thérapeutiques

La maladie de Kawasaki (MK) est une maladie aiguë et rare, mais qui peut léser les vaisseaux coronaires de façon définitive, représentant alors la première cause de cardiopathie acquise à l’âge pédiatrique dans les pays industrialisés. Elle touche avant tout les enfants de moins de 5 ans, beaucoup plus rarement de jeunes adultes avant l’âge de 40 ans.

L’introduction du traitement par immunoglobulines intraveineuses (IgIV) en 1984, associé à l’aspirine, a permis une réduction significative de la fréquence des lésions coronaires à 3-5 % (20-30 % sans traitement), permettant en parallèle d’améliorer notablement le pronostic global de la MK.

Mais, 10-20 % des patients traités par une cure de 2 g/kg IVIg demeurent fébriles ou redeviennent fébriles dans les 48 heures, et sont à haut risque de développer des lésions coronaires. Ce qui nécessite, d’une part, de trouver un traitement alternatif efficace et, d’autre part, d’identifier des marqueurs cliniques et biologiques de résistance aux IgIV qui pourraient permettre soit une intensification d’emblée du traitement par IgIV en les associant par exemple aux corticoïdes, soit le choix d’un autre traitement qui reste à définir.

Dermatoses bulleuses d’origine médicamenteuse

Les dermatoses bulleuses auto-immunes sont majoritairement idiopathiques, mais de nombreux médicaments ont été rapportés comme possiblement inducteurs, avec des arguments d’imputabilité plus ou moins convaincants.

L’accumulation des cas et quelques études épidémiologiques plaident pour l’existence d’authentiques pemphigus déclenchés par des molécules contenant des groupements thiols (D-pénicillamine, captopril), de pemphigoïdes bulleuses déclenchées par certains diurétiques (anti-aldostérone) et les neuroleptiques, avec un doute récent pour des antidiabétiques (gliptines), et de dermatoses à IgA linéaires induites par la vancomycine. Les délais d’apparition de la maladie sont souvent plus longs que pour les autres toxidermies.

Cliniquement, le pemphigus induit est souvent un pemphigus superficiel. La pemphigoïde bulleuse induite ne présente pas de critères particuliers, et la dermatose à IgA linéaire est volontiers sévère avec décollements étendus mimant une nécrolyse épidermique toxique.

Les examens histologiques et immunologiques sont peu différents des formes idiopathiques. La guérison à l’arrêt du médicament inducteur est généralement rapide sous traitement symptomatique.

Les séquelles des toxidermies sévères : place du dermatologue au quotidien

Le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) et le syndrome de Lyell (ou nécrolyse épidermique toxique [NET]) sont des toxidermies rares, menaçantes pour le pronostic vital lequel est fréquemment engagé dans les 6 premières semaines d’hospitalisation. Cependant, la prise en charge ne se limite pas à la phase aiguë. Le dermatologue est au centre de la structuration d’un suivi multidisciplinaire prolongé et séquentiel (M2, M6, M12) afin de dépister et prendre en charge les séquelles.

Toxidermies et pharmacovigilance : pourquoi ? Comment ? Quelles limites ? Implication du dermatologue au quotidien

Les toxidermies regroupent l’ensemble des lésions cutanées induites par les médicaments et font partie des effets indésirables les plus fréquemment observés. Leur fréquence et/ou leur gravité peuvent contribuer à inverser la balance bénéfice/risque d’un médicament, aussi bien au cours des essais cliniques qu’après sa mise sur le marché. Une déclaration en pharmacovigilance est donc indispensable.

Cette discipline repose sur un système de veille sanitaire et permet d’alimenter les connaissances sur les risques liés à l’utilisation d’un produit de santé, de confirmer ou d’infirmer des signaux d’alertes et de mettre en évidence des effets indésirables potentiellement rares. Tout professionnel de santé peut notifier spontanément une observation d’effet indésirable par télédéclaration à l’ANSM ou en contactant le Centre régional de pharmacovigilance de sa région.

Le dermatologue est donc un acteur majeur dans l’évaluation des risques cutanés liés aux médicaments en participant activement à l’alerte ascendante vers les autorités de Santé compétentes.