Actualités de la maladie de Behçet

La maladie de Behçet est une vascularite systémique rare dont la prévalence est plus importante en Turquie et dans certains pays d’Asie comme le Japon ; en Europe, elle suit un gradient Nord-Sud. Son diagnostic repose sur un score clinique récemment actualisé, reposant sur l’aphtose buccale et génitale, les atteintes cutanées, ophtalmologiques, neurologiques et cardiovasculaires.

Il n’existe à ce jour aucun marqueur biologique spécifique de la maladie ; la positivité d’HLA-B51 est un marqueur génétique de prédisposition. Les progrès réalisés dans la connaissance de la physiopathologie de la maladie de Behçet ont mis en évidence le rôle de certaines cytokines pro-inflammatoires telles que le TNFα, l’IL1 ou l’IL6. Ces cytokines sont aujourd’hui ciblées par les nouvelles biothérapies et ouvrent de nouvelles perspectives dans le traitement des formes sévères et réfractaires de la maladie.

Effets biologiques des rayons ultraviolets

Les rayons ultraviolets (UV) représentent la portion du spectre solaire la plus active sur le plan biologique. Les effets biologiques des UV vont dépendre du type d’exposition et du phototype : production d’espèces réactives de l’oxygène, synthèse de prostaglandines, activation de facteurs de transcription, production de cytokines, synthèse de mélanines et de vitamine D, dégâts de l’ADN et mutations.

Les effets des UV peuvent être bénéfiques ou toxiques en provoquant des réactions de photosensibilisation et en stimulant la promotion tumorale des cancers cutanés qui est surtout due aux effets des UV sur l’immunité cutanée.

Enfin, l’exposition solaire chronique est à l’origine du photovieillissement de la peau. Ces effets doivent être pris en compte pour améliorer la photoprotection.

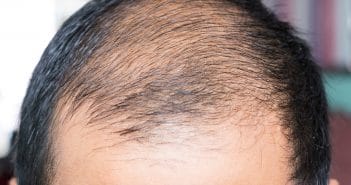

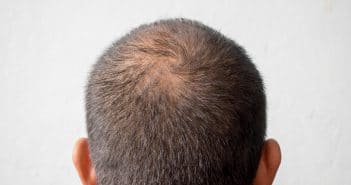

Actualités du finastéride

Depuis quelques années, le finastéride est attaqué dans la presse,…

Rappel sur le finastéride

Rappels physiopathologiques sur l’AAG L’alopécie androgénétique est sous double dépendance…

Editorial : Le finastéride : mise au point en 2014

Le finastéride est un 4-azastéroïde qui inhibe une enzyme humaine,…

Maladies bulleuses auto-immunes : diagnostics difficiles

Les maladies bulleuses auto-immunes regroupent les maladies bulleuses jonctionnelles et les pemphigus. Au sein de ces familles de maladies, il existe des diagnostics parfois difficiles, soit du fait de la rareté de la pathologie concernée, soit du fait de présentations cliniques particulières ou atypiques.

La démarche permettant d’aboutir au diagnostic précis se fonde sur une analyse clinique rigoureuse complétée par des examens paracliniques dont le choix et l’interprétation peuvent parfois être difficiles. Au-delà du caractère passionnant de l’enquête diagnostique, son intérêt pour le patient est crucial car elle conditionne les modalités de sa prise en charge.

Ultrasons : une cible, quelle cible ?

Les ultrasons (US) sont des ondes sonores inaudibles qui se…

Dermatoses infectieuses en pédiatrie : intérêt de la dermoscopie

La majorité des dermatologues utilise quotidiennement un dermoscope. Le dermoscope, technique non invasive non traumatisante, a toute sa place en dermatologie pédiatrique.

Certaines dermatoses infectieuses ont fait l’objet de descriptions en dermoscopique. La connaissance de ces signes examen peut permettre d’étayer voire d’affirmer un diagnostic. Il est important, dans notre pratique quotidienne, de garder un regard critique et de connaître les limites de cet examen.

Génodermatoses et infections cutanées

Les génodermatoses sont des affections génétiques de la peau. Certaines génodermatoses sont associées à un risque accru d’infections cutanées. On peut distinguer deux types de mécanismes conduisant à la susceptibilité infectieuse : les anomalies de la barrière cutanée et les anomalies du système immunitaire. Les génodermatoses associées à une anomalie de la barrière cutanée comportent les affections avec anomalie de la kératinisation, les affections associées à une fragilité cutanée comme les épidermolyses bulleuses et certaines dysplasies ectodermiques.

Les génodermatoses associées à un déficit immunitaire sont très hétérogènes, et les mécanismes physiopathologiques associés sont variés. Ces infections cutanées peuvent constituer le signe révélateur de l’affection comme dans le syndrome hyper-IgE et en permettre le diagnostic.

Maladie de Kawasaki : une pathologie infectieuse ?

La maladie de Kawasaki est la vascularite la plus fréquente du jeune enfant dont le risque est la survenue d’une atteinte cardiaque. Son incidence est en augmentation dans de nombreux pays. Sa physiopathologie implique l’activation du système immunitaire et des mécanismes inflammatoires chez des patients ayant une susceptibilité génétique.

Le facteur déclenchant la maladie reste inconnu mais bons nombres d’arguments plaident pour un agent infectieux. Il pourrait s’agir d’un agent infectieux encore méconnu ou la concomitance de plusieurs facteurs infectieux ou environnementaux. Toutefois, un agent universel non spécifique qui serait responsable de la cascade inflammatoire n’est pas exclu.