Comment je prends en charge un lupus cutané chronique

Le lupus chronique comprend un groupe de plusieurs pathologies incluant le lupus discoïde, le lupus engelure, la panniculite lupique ± le lupus tumidus (considéré par certains auteurs comme un sous-type à part). Le lupus chronique peut s’associer ou non à un lupus systémique.

La prise en charge de cette maladie est mal codifiée et le traitement repose sur la sévérité de la maladie, l’association ou non à un lupus systémique et de nombreux autres facteurs. Nous détaillerons dans cet article la prise en charge du lupus chronique en insistant sur celle du lupus discoïde.

Utilisation d’un nouveau score dans la dermatite atopique : Atopic Dermatitis Control Tool (ADCT)

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique évoluant par poussées. Son évaluation objective est d’autant plus nécessaire que de nouveaux traitements sont désormais disponibles pour la prendre en charge.

Si différents scores ont été développés depuis le début des années 1990 pour évaluer la sévérité de l’atteinte clinique puis pour une auto-évaluation et enfin pour explorer les répercussions sur la qualité de vie, la plupart de ces scores sont complexes à calculer et nécessitent un entraînement pour être réalisés en un temps court.

Un nouveau score composite d’auto-évaluation, l’Atopic Dermatitis Control Tool (ADCT), a été développé pour évaluer le contrôle de la maladie. Il est simple, rapide d’utilisation et explore à la fois l’atteinte clinique et les répercussions sur la qualité de vie de la maladie.

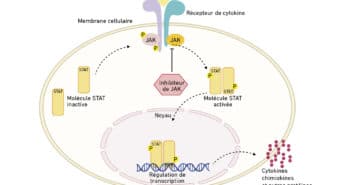

Les kinases JAK et leurs inhibiteurs en dermatologie : mécanismes d’action et panorama

Les kinases de type JAK représentent un des maillons cruciaux impliqués dans la transmission des messages intercellulaires véhiculés par un grand nombre de cytokines pro-inflammatoires et de facteurs de croissance ou de différenciation. Leur inhibition par de petites molécules qui interférent directement avec leur fonctionnement est une voie d’avenir dans un nombre croissant d’affections prolifératives et surtout inflammatoires parfois “orphelines”.

Initialement utilisés en hématologie et en rhumatologie, ces inhibiteurs employés par voie systémique ou topique sont actuellement en plein développement en dermatologie avec un grand nombre d’essais en cours, notamment dans des affections aussi diverses que le psoriasis, la dermatite atopique, le vitiligo, la pelade et, plus récemment, dans d’autres affections inflammatoires incluant l’hidrosadénite suppurée, la sarcoïdose, le granulome annulaire ou encore la réaction du greffon contre l’hôte (GVH). Toutefois, le ratio bénéfice/risque reste à mieux définir dans plusieurs situations en dépit de résultats initiaux prometteurs.

Syndrome des allergies induites par le baiser

Le syndrome d’allergie induite par le baiser (SAIB) est une forme méconnue d’allergie par procuration. Il touche au moins 1 % de la population. Sa fréquence est peut-être sous-estimée, car il est ignoré ou non systématiquement recherché. Les symptômes vont du syndrome d’allergie orale, léger ou aggravé, à l’anaphylaxie pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Le diagnostic repose sur l’interrogatoire précisant les détails de la vie intime. Les symptômes, d’apparition rapide, sont le plus souvent traités par les antihistaminiques H1, seuls ou associés aux corticoïdes per os, les bêta-2 stimulants d’action rapide (asthme) et l’adrénaline (anaphylaxie).

La prévention repose sur l’information des patients et des familles.

Psoriasis cutané et rhumatisme psoriasique : les deux facettes d’une même maladie ?

Le psoriasis cutané et le rhumatisme psoriasique (RPso) sont des maladies chroniques, multifactorielles, associées à des comorbidités notables, en particulier cardiovasculaires. Leur impact sur la qualité de vie des malades est supérieur à celui de la plupart des maladies chroniques. Les avancées dans la connaissance de leur physiopathologie et des cascades cytokiniques impliquées ont permis d’immenses avancées thérapeutiques ces 20 dernières années. De fait, des similitudes dans la physiopathologie et les comorbidités associées font considérer ces deux maladies comme faisant partie d’un même spectre.

Une prise en charge dermatologique et rhumatologique conjointe est souhaitable, la consultation commune étant une des options préférées des malades. Dans les formes associées aux MICI, une coopération étroite avec le gastroentérologue est également nécessaire.

Maladie de Verneuil : quand faut-il référer le patient ?

La maladie de Verneuil, également appelée hidradénite suppurée, se caractérise par la survenue de nodules inflammatoires et d’abcès à répétition au niveau des zones de plis cutanés. Les lésions évoluent vers la formation de cicatrices fibreuses et de fistules. La maladie engendre un véritable handicap dans le quotidien des patients qui en souffrent. Les connaissances actuelles ont permis de définir les éléments clés impliqués dans sa physiopathogenèse, favorisant ainsi le développement de nouvelles voies thérapeutiques. La prise en charge nécessite impérativement une approche pluridisciplinaire impliquant les soignants médicaux, paramédicaux mais surtout le patient !

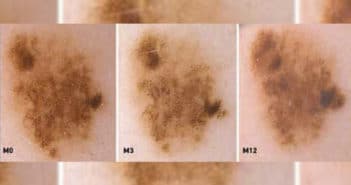

Fiche de dermoscopie n° 16

Il s’agit d’une femme de 34 ans, de phototype IIIb avec une aptitude moyenne au bronzage. Elle n’a jamais vécu outre-mer, n’a jamais fait d’UV artificiels, son activité professionnelle est à 100 % intérieure et ses loisirs ensoleillés sont modérés. Elle n’a pas d’antécédent cancérologique ou dermatologique personnel ou familial et consulte à la demande de son médecin traitant pour un check-up systématique de ses lésions pigmentaires, sans qu’aucune n’ait attiré son attention ou l’attention de la patiente. Elle ne signale aucun signe fonctionnel. Ni elle ni son entourage n’ont remarqué de changement du nombre, de la taille ou de l’aspect de ses lésions pigmentées. Depuis l’adolescence, elle est consciente d’avoir un nombre assez élevé (plus de 50) de nævus mais n’a jamais, jusqu’ici, pris d’avis dermatologique.

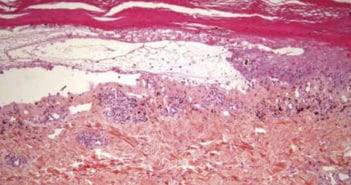

Maladies bulleuses

Les maladies bulleuses se caractérisent toutes par la présence de bulles. Elles siègent à différents niveaux de l’épiderme et résultent d’un déficit congénital ou acquis de l’adhésion des kératinocytes. La biopsie doit porter sur une bulle récente. Dans bon nombre de cas, un prélèvement pour immunofluorescence directe (IFD) est nécessaire, réalisé en peau saine péri-bulleuse ou en peau inflammatoire mais non décollée.

Dermatite atopique : de l’importance de définir avec son patient les objectifs thérapeutiques à l’heure des biothérapies

Les objectifs thérapeutiques que l’on peut désormais espérer dans la dermatite atopique sont bouleversés par l’arrivée des biothérapies et des thérapies ciblées. Des espoirs de blanchiment et d’amélioration nette du prurit peuvent concerner plus de 2/3 des malades avec le dupilumab, première molécule d’une longue lignée à venir.

Ce saut conceptuel nous permet de redéfinir les objectifs avec nos malades modérés à sévères, non seulement en termes de soulagement immédiat, mais aussi de maintenance des résultats à long terme avec un minimum d’effets secondaires.

De petites papules à ne pas négliger

Une patiente de 24 ans, sans antécédent personnel notable, était adressée en consultation pour une lésion papuleuse ferme infracentimétrique, discrètement rosée, sensible à l’effleurement, siégeant sur l’avant-bras gauche.