Éditorial

Ce dossier consacré aux lymphomes cutanés est résolument centré sur les actualités et sur l’avenir. Je remercie les auteurs, tous experts reconnus dans le domaine, d’avoir contribué à ce dossier qui présente ce que le dermatologue doit savoir concernant les évolutions sur ce sujet.

Rôle de l’inflammation neurogène dans les peaux hyperréactives

Les peaux sensibles ou hyperréactives se définissent par la survenue de sensations déplaisantes (picotements, brûlures, douleurs, prurit, fourmillements) en réponse à des stimuli qui ne devraient normalement pas provoquer de telles sensations. Ceux-ci peuvent être de nature très différente, physique, chimique ou physicochimique.

Les neurorécepteurs sont des protéines sensorielles qui sont activées par une telle variété de facteurs. Ensuite, PAR-2 est activé au niveau des terminaisons nerveuses intraépidermiques puis il y a un relargage des neuromédiateurs. Nous avons mis en évidence des effets intéressants des hyaluronides d’algues et de l’Eau Thermale d’Uriage.

Quoi de neuf en pathologie unguéale ?

Cette année 2020 n’aura pas été celle des miracles thérapeutiques en pathologie unguéale.

En matière d’onychomycose, on constate une forte prévalence des infections mixtes probablement due à l’augmentation de la longévité de la population. Toutefois, la plus commune des causes reste toujours Trichophyton rubrum [1].

Quoi de neuf dans l’acné ?

L’acné est une pathologie fréquente, de diagnostic le plus souvent aisé. Cependant, certaines formes peuvent être difficiles à traiter et entraîner un retentissement psychologique important sur les patients et leur famille. La prise en charge de l’acné continue d’évoluer avec de nouvelles molécules disponibles et de récentes publications pour optimiser l’utilisation des thérapies usuelles.

Quoi de neuf en infectiologie cutanée ?

L’érythème polymorphe (EP) est parfois associé à une infection à Herpes simplex virus et Mycoplasma pneumoniae. Bien que l’adénovirus ait déjà été associé à une infection avec un EP, les publications bien documentées sont exceptionnelles et très anciennes. Deux observations bien documentées d’une infection à adénovirus associée à un EP sont rapportées. Dans un cas, les auteurs ont retrouvé de l’adénovirus dans les larmes et les lésions génitales du patient. D’autres observations similaires pourraient ainsi permettre d’ajouter les adénovirus à la liste des agents infectieux associés à un EP.

Traitement topique de l’eczéma avec infection bactérienne : état actuel des connaissances sur la bétaméthasone et l’acide fusidique

Parmi les différents types d’eczéma, la dermatite atopique est la dermatose la plus fréquente. Staphylococcus aureus est présent sur la peau de jusqu’à 90 % des patients atteints de cette affection. La colonisation bactérienne et les facteurs de virulence du staphylocoque sont à l’origine d’une inflammation cutanée.

Des topiques alliant dermocorticoïde et antibiotique, comme l’association bétaméthasone et acide fusidique cliniquement évaluée, sont indiqués pour le traitement de l’eczéma lorsqu’une infection bactérienne secondaire est confirmée ou suspectée.

L’une des principales préoccupations liées à l’utilisation d’antibiotiques topiques est l’émergence d’une potentielle résistance. Il a été montré que le respect de la posologie du traitement topique par l’acide fusidique est fondamental dans la prévention de l’émergence de résistances chez S. aureus.

Dernières avancées sur la prise en charge des grands brûlés

Les brûlures massives restent encore aujourd’hui une pathologie complexe, potentiellement mortelle et nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Les centres de traitement des brûlés (CTB) sont des structures indispensables permettant une véritable synchronisation médico-chirurgicale qui a, depuis de nombreuses années, prouvé son efficacité en termes de morbi-mortalité. En revanche et contrairement à de nombreuses spécialités, la “brûlologie”, sur son versant chirurgical tout du moins, s’est considérablement amoindrie avec la disparition d’une technique issue de l’ingénierie tissulaire : les cultures d’épidermes autologues (CEA).

Depuis 2014, les CTB ont donc dû adapter leurs stratégies de recouvrement cutané en remettant au goût du jour d’“anciennes” techniques comme celle des micro-greffes en pastilles. La recherche dans le domaine de la thérapie cellulaire et notamment sur les cellules stromales mésenchymateuses sont une formidable source d’espoir, sans pour autant permettre d’applications cliniques immédiates.

Le mélanome en 2021 : que faut-il savoir ?

L’arsenal thérapeutique pour la prise en charge du mélanome ne cesse de se développer à la fois sur les classes de molécules actuellement disponibles, leur combinaison, en association ou en séquentiel, mais aussi sur leurs indications d’utilisation (mélanome métastatique, situation adjuvante ou néoadjuvante). Il s’agit d’un véritable changement de paradigme nous obligeant à repenser notre quotidien et celui des patients en termes de durée de traitement, de gestion des “flux”, de prise en charge des toxicités…

L’immunothérapie se démarque comme le traitement de première intention aujourd’hui dans le mélanome au stade avancé, mais des progrès sont encore à faire pour définir au mieux les stratégies de traitement, notamment chez des sous-groupes de patients restant malgré tout de mauvais pronostic (forte charge tumorale et LDH élevées). Le traitement adjuvant du mélanome est maintenant entré dans le quotidien de la prise en charge des patients à haut risque de récidive et il est en cours d’essai pour les mélanomes de stade II. L’intervention dès le stade néoadjuvant semble être une approche prometteuse.

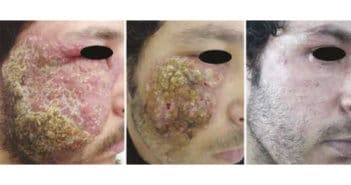

Les dermatoses végétantes

Cet article a pour but de décrire les différentes pathologies cutanées pouvant prendre un caractère “végétant”.

Le terme “végétant” vient du latin vegetare signifiant “croître”, “prendre de l’expansion” ou encore “le fait de croître de plus en plus”. Le terme “végétant” est mal défini en dermatologie. Il caractérise des lésions cutanées exophytiques, pseudo-verruqueuses, papillomateuses, humides et friables. En cela, il se différencie des lésions exophytiques solides et sèches telles que nous les connaissons dans les carcinomes proliférants ou métastases cutanées. Il peut prendre au visage un caractère monstrueux et défigurant.

Ce caractère végétant, présent dans plusieurs pathologies dermatologiques, infectieuses, inflammatoires ou toxiques, peut permettre d’orienter l’œil du dermatologue vers l’un de ces diagnostics.

Fiche de dermoscopie n° 18

Il s’agit d’une femme de 69 ans, de phototype IIIb avec une aptitude moyenne au bronzage. Elle n’a jamais vécu outre-mer, n’a jamais fait d’UV artificiels, son activité professionnelle était à 100 % intérieure et ses loisirs ensoleillés sont modérés.

Elle est adressée en consultation par le service de gynécologie pour l’évaluation d’une pigmentation vulvaire d’ancienneté inconnue découverte à l’occasion d’un examen systématique alors qu’elle consultait pour un problème distinct d’incontinence urinaire.