Quoi de neuf en dermatologie esthétique ?

Cette année encore, il y a des nouveautés sur les produits de comblement (fillers) et la manière de les utiliser. Pour la toxine botulique, on parle moins des indications esthétiques, désormais bien connues, mais surtout de ses applications en pathologie qui n’entrent pas dans le cadre de cet article. On note aussi en esthétique des effets secondaires indésirables inédits qu’il faut connaître pour savoir les éviter.

Dans ce “Quoi de neuf en dermatologie esthétique ?” j’ai inclus l’analyse d’une importante revue sur les avancées dans la prise en charge de la cellulite et un sujet d’actualité auquel notre fibre écologiste sera sensible : l’influence de la pollution sur le vieillissement cutané, dont on commence à avoir des preuves cliniques et des explications physiopathologiques. Je terminerai avec la notion de vieillissement cutané atrophique et hypertrophique, déjà connue mais à laquelle l’équipe de Voorhees apporte quelques éléments nouveaux.

Quoi de neuf en pathologies tumorales cutanées ?

À l’heure où l’accès à l’innovation thérapeutique en cancérologie en France est discuté, on constate un décalage grandissant entre les publications scientifiques et la date de disponibilité concrète de ces traitements. Pour les patients français, 2019 aura été une année riche pour la mise à disposition de traitements innovants dans le mélanome, qu’il s’agisse des traitements adjuvants, de la combinaison ipilimumab + nivolumab ou de la nouvelle bithérapie ciblée encorafenib + binimetinib. Saluons également l’arrivée du cémiplimab après chimiothérapie dans les carcinomes épidermoïdes et du mogamulizumab dans le mycosis fongoïde. Des données à “long terme” (5 ans !) sont désormais disponibles à la fois pour les thérapies ciblées et la combinaison d’immunothérapie, et les données post-arrêt des anti-PD1 sont rassurantes. L’immunothérapie confirme son intérêt en 1re ligne dans les carcinomes à cellules de Merkel. Enfin, la recherche académique française est à l’honneur dans les lymphomes T, avec l’anti-KIR3DL2, bel exemple de partenariat avec une société de biotechnologie innovante.

Quoi de neuf en infectiologie cutanée ?

L’année 2019 a été marquée par la publication de nouvelles recommandations sur la prise en charge des infections bactériennes courantes [1]. Il s’agit d’un événement important puisque les dernières recommandations dataient de la conférence de Tours en 2000 sur la prise en charge de l’érysipèle et des fasciites nécrosantes. De plus, les auteurs des nouvelles recommandations n’ont pas seulement réactualisé la prise en charge de l’érysipèle et des fasciites nécrosantes, ils ont aussi donné des recommandations sur les infections suppuratives, furoncles et abcès ainsi que les impétigos et plaies infectées. Il faut féliciter les auteurs de ce travail très important et de grande qualité.

Maladies inflammatoires et oblitérantes des vaisseaux cutanés

De nombreuses dermatoses sont la conséquence d’altérations vasculaires. Schématiquement, elles résultent soit d’une inflammation pariétale, soit d’une oblitération des lumières. Elles se caractérisent par un purpura, un livédo, des nécroses ou des ulcérations, ce qui oriente le clinicien vers un groupe d’affections inflammatoires ou thrombosantes. Toutefois, un même aspect clinique peut être la conséquence de mécanismes différents ou parfois associés. L’apport de la biopsie est alors essentiel pour une classification plus précise de l’atteinte vasculaire, pour son étiologie et pour la prise en charge des patients.

Vitamine D : les nouveaux rôles physiologiques

Les déficits en vitamine D, fréquents, posent un problème de santé publique. Si elle est connue pour son rôle dans l’homéostasie des taux sériques phosphocalciques et la prévention de l’ostéoporose, d’autres rôles physiologiques lui sont attribués.

La vitamine D est l’exemple même du micronutriment qui a besoin d’un environnement nutritionnel adéquat et optimal pour sa bioactivation et sa fonctionnalité. Il ne faudra pas hésiter à augmenter les doses afin d’atteindre un seuil optimal entre 50 et 70 ng/mL, considéré comme la valeur de référence santé. C’est une hormone majeure, pléiotropique.

![Érythème pigmenté fixe : une forme particulière d’hypersensibilité médicamenteuse – Recommandations du groupe FISARD de la Société française de dermatologie [1]](https://www.realites-dermatologiques.com/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/couverture-351x185.jpg)

Érythème pigmenté fixe : une forme particulière d’hypersensibilité médicamenteuse – Recommandations du groupe FISARD de la Société française de dermatologie [1]

L’érythème pigmenté fixe est une toxidermie médicamenteuse mal connue et dont l’épidémiologie est probablement sous-estimée. Elle nécessite un diagnostic précis qui commence lors de la description lésionnelle spécifique mais qui recquiert le plus souvent des explorations spécifiques, bien décrites par le groupe FISARD de la Société française de dermatologie en 2018.

Les principaux médicaments en cause en pédiatrie sont les antibiotiques et les AINS. Il convient d’adresser ces patients dans les centres pouvant les explorer afin de pouvoir préciser la molécule en cause et les précautions ultérieures dans les prescriptions médicamenteuses. L’exclusion est le plus souvent la seule prise en charge.

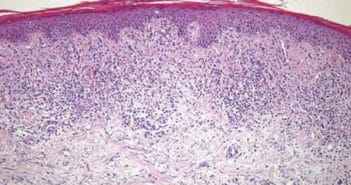

Pemphigoïde de la grossesse

La pemphigoïde de la grossesse (PG) fait partie des dermatoses bulleuses auto-immunes rares. Sa physiopathologie est encore imparfaitement connue, son développement est secondaire à une rupture de tolérance mère-fœtus contre la protéine BP180. Elle doit être évoquée devant tout tableau de dermatose inflammatoire prurigineuse de la femme enceinte, même en l’absence de bulle.

Le diagnostic de certitude repose sur l’immunofluorescence directe qui met en évidence un dépôt linéaire de C3 ± IgG le long de la jonction dermo-épidermique. Du fait de son excellente sensibilité et spécificité, l’ELISA BP180 NC16A pourrait constituer une alternative diagnostique. Le traitement repose sur la corticothérapie locale ou générale selon la sévérité de la PG.

Le pronostic fœtal est globalement bon, mais la patiente et l’obstétricien doivent être informés afin de réaliser un suivi adapté en raison du surrisque de prématurité, d’hypotrophie et de petit poids de naissance pour l’âge gestationnel. Les patientes atteintes de PG doivent également être informées du risque de rechute en post-partum immédiat, au cours des grossesses ultérieures et en cas de contraception hormonale.

Maladies systémiques en pédiatrie : quelques repères pour s’y retrouver

Les maladies systémiques sont rares en pédiatrie. Il est cependant indispensable pour le pédiatre généraliste d’en connaître l’existence : en effet, certaines situations constituent des urgences diagnostiques et thérapeutiques. De plus, l’orientation adaptée des patients en centre de référence ou de compétence permettra de diminuer l’errance diagnostique et d’améliorer leur prise en charge. À l’inverse, il est également essentiel de connaître les principaux diagnostics différentiels, qui constituent pour certains des urgences thérapeutiques.

Cet article a pour but d’exposer les principales maladies systémiques en pédiatrie, sans pour autant être exhaustif. Pour plus de détails, il est conseillé de se référer aux protocoles nationaux de diagnostics et de soins de la Haute Autorité de Santé spécifiques de chaque pathologie.

Lésions blanches de la muqueuse buccale

Les lésions blanches de la muqueuse buccale ont des étiologies multiples et constituent un motif de consultation fréquent. Bien que la plupart d’entre elles soient bénignes (variations physiologiques, lésions traumatiques), certaines peuvent correspondre à un processus infectieux (candidose oropharyngée, leucoplasie orale chevelue), à une lésion à potentiel malin (lichen plan, leucoplasie) ou à un cancer (carcinome verruqueux) notamment. En raison de leurs apparences cliniques parfois similaires, une caractérisation histologique doit être préconisée au moindre doute. L’examen clinique doit rechercher des lésions cutanées et/ou muqueuses génitales ou anales associées.

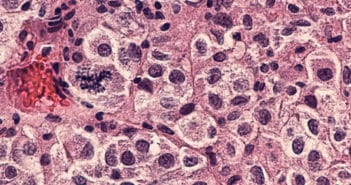

Lymphomes cutanés : avancées et perspectives en 2020

Une nouvelle classification WHO-EORTC des lymphomes cutanés a été publiée en 2018 et intègre quelques entités nouvelles ainsi que quelques modifications dans la description de certaines entités préexistantes. Des recommandations de prise en charge du mycosis fongoïde (MF) et du syndrome de Sézary (SS) ont également été publiées récemment. Enfin, de nouveaux traitements impliquant des immunomodulateurs et anticorps monoclonaux sont désormais disponibles pour traiter le MF au stade avancé et le syndrome de Sézary. De nombreux travaux collaboratifs sont en cours en 2020 sur le plan national via le Groupe français d’étude des lymphomes cutanés (GFELC) et sur le plan international dans le domaine des lymphomes cutanés.