La dermatite atopique du petit enfant

La dermatite atopique (DA) touche 16 % des enfants en France. Un enfant sur dix a une forme sévère. Les aspects cliniques peuvent être variables et certains diagnostics différentiels sont spécifiques à cette tranche d’âge.

Il est maintenant bien établi que la DA a un retentissement important sur la qualité de vie de

l’enfant et de son entourage. De plus, il a été mis en évidence qu’elle est associée à une plus grande fréquence des difficultés d’apprentissage, liées à la sévérité de la DA, indépendamment des caractéristiques socioéconomiques et des autres comorbidités atopiques.

De nombreux progrès thérapeutiques ont été réalisés ces dernières années dans le domaine. Le traitement de première intention reste la corticothérapie locale. Avant d’envisager un traitement systémique, il est essentiel de s’assurer de la bonne observance et de la bonne réalisation des soins locaux. Seul le dupilumab a l’AMM chez les enfants de moins de douze ans, à partir de six ans. Ce traitement est maintenant disponible en accès précoce à partir de six mois.

Prise en charge des cicatrices d’acné

Les cicatrices d’acné sont une complication fréquente de cette pathologie. La prise en charge de ces cicatrices est interventionnelle, se basant sur des techniques instrumentales (subcision, relèvement au punch, punch-excision, injection intra lésionnelle) et des dispositifs à base d’énergie (lasers fractionnés ablatif et non ablatif, laser vasculaire, radiofréquence fractionnée). L’utilisation de ces techniques permet une amélioration dans 25-75 % des cas, obtenue en combinant les différentes techniques et en répétant les séances. Le patient doit donc être motivé car la prise en charge est longue et les résultats sont obtenus à distance des séances.

Vitiligo et JAK inhibiteurs : vers un traitement efficace pour nos patients ?

Le vitiligo est une maladie auto-immune dont d’origine lymphocytaire T est désormais bien établie. Pour autant, les traitements immunosuppresseurs ou modulateurs classiques sont décevants, et aucun traitement efficace ne s’est imposé actuellement. L’arrivée des JAK inhibiteurs change la donne. En bloquant plusieurs voies cytokiniques, notamment la voie Th1 (IFN-g avant tout), ces molécules se révèlent très efficaces, bien tolérées, et les essais de phase III avec le ruxolitinib topique (qui sera la première molécule de la classe disponible) révèlent des taux de repigmentation bien supérieurs à tous les traitements antérieurs. D’autres molécules de cette famille sont désormais en cours d’évaluation, et une page nouvelle s’ouvre ainsi dans le traitement du vitiligo.

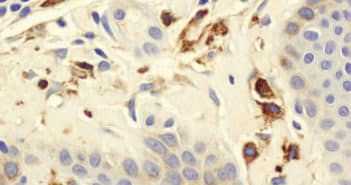

Maladie de Paget extramammaire : à propos de trois observations traitées par photothérapie dynamique ou radiothérapie

La maladie de Paget extramammaire (MPEM) est une prolifération intra-épidermique de cellules non apparentées aux kératinocytes dans des régions riches en glandes sudorales apocrines telles que la vulve, les organes génitaux externes masculins, la région périanale ou axillaire. Cliniquement, elle se manifeste par une plaque érythémateuse érosive, suintante, aux bords bien limités, souvent prurigineuse ou douloureuse. La MPEM peut être primaire ou secondaire à l’envahissement épidermique d’une tumeur sous-jacente. Le diagnostic est confirmé par la biopsie cutanée retrouvant une infiltration par des cellules de Paget. Les facteurs de mauvais pronostic sont essentiellement la survenue d’une invasion profonde pouvant conduire à des métastases ganglionnaires et la présence d’une néoplasie sous-jacente. Le traitement de la MPEM est complexe et doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Outre la chirurgie qui peut être délabrante, des traitements conservateurs tels que la radiothérapie, la photothérapie dynamique, le laser et l’Imiquimod peuvent être proposés. Nous rapportons le cas de trois patients présentant une MPEM avec atteinte respective vulvaire, inguinoscrotale et périanale et traités par PDT ou radiothérapie, avec une réponse partielle et une efficacité sur les symptômes.

Prise en charge de l’angiœdème bradykinique

La majorité des angiœdèmes sont histaminiques non allergiques, associés ou non à des plaques d’urticaire, et nécessitent un traitement antihistaminique. Dans de rares cas (< 1 %), il s’agit d’angiœdèmes bradykiniques, résultant d’un excès de bradykinine lié à un déficit en C1-inhibiteur (C1INH) ou à une activation de la voie du facteur 12 de la coagulation. La maladie peut survenir à tout âge, y compris chez l’enfant ou l’adolescent, et le retentissement des œdèmes impacte la qualité de vie des patients de manière variable selon les individus et au cours du temps. Les crises de la face, de la langue, des voies aériennes supérieures ainsi que les crises abdominales sont considérées sévères. Elles doivent être rapidement identifiées pour être traitées le plus précocement possible par icatibant ou concentrés de C1INH. Les crises non sévères ne nécessitent pas systématiquement de traitement. En cas de récurrence des crises et de retentissement sur la qualité de vie, un traitement de fond peut être instauré afin de prévenir l’apparition des crises. Une prophylaxie par concentrés de C1INH est recommandée avant tout geste dentaire comprenant des soins traumatisants, toute intervention chirurgicale sous anesthésie générale et tout geste endoscopique.

Actualités thérapeutiques dans la pemphigoïde bulleuse

La pemphigoïde bulleuse (PB) est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente en France. Son diagnostic repose sur l’IFD associée à des critères cliniques (critères de Vaillant). Son traitement doit faire face à une double exigence d’efficacité et de tolérance car les malades sont souvent âgés et atteints de comorbidités. Grâce au dynamisme de la recherche clinique, des stratégies alternatives au traitement de référence, constitué par la corticothérapie locale forte, peuvent maintenant être proposées. Ainsi, les recommandations françaises (PNDS) ont été récemment modifiées intégrant de nouvelles options de 1re intention : corticothérapie générale, cyclines, méthotrexate et de seconde intention, notamment l’omalizumab.

Actualités dans la nécrolyse épidermique

La nécrolyse épidermique est une toxidermie rare et grave caractérisée par un décollement diffus de la peau et des muqueuses. La phase aiguë est longue et grevée d’une mortalité importante, notamment en raison du risque infectieux.

En lien avec les progrès thérapeutiques, de nouveaux médicaments inducteurs apparaissent, notamment les anticancéreux, et particulièrement les inhibiteurs du checkpoint.

De plus, les progrès physiopathologiques ont permis de comprendre que la nécrolyse épidermique est une réaction de cytotoxicité causée par les lymphocytes T CD8+, amplifiée par l’interleukine 15 et l’interleukine 33. Elle est principalement médiée par la granulysine et l’annexine A1, et conduit à une nécroptose kératinocytaire diffuse.

Les soins de support restent la pierre angulaire de la prise en charge. Ils sont multidisciplinaires, complexes, et doivent être réalisés en centre expert. Ils comprennent notamment le retrait immédiat des médicaments suspects, un remplissage vasculaire, une prise en charge de la douleur, et des soins cutanés et ophtalmologiques adaptés.

À l’inverse, aucun traitement pharmacologique n’a prouvé son efficacité dans la nécrolyse épidermique. Des essais cliniques de grande taille devraient être conduits, ciblant notamment la réaction de cytotoxicité, la nécroptose et la cicatrisation. Néanmoins, ils sont rares, et le profil de tolérance des traitements est risqué et incertain en raison de la gravité de la pathologie.

Le prurigo nodulaire chronique en 2023

Le prurigo nodulaire chronique (PNC) est une maladie inflammatoire de la peau liée à une dérégulation neuro-immunologique dans laquelle le cycle prurit-grattage pourrait jouer un rôle dans la chronicité de la maladie. Le PNC peut être associé à des maladies atopiques et partage avec celles-ci une hyperactivité de l’immunité Th2 avec un rôle clé des cytokines IL13 et IL31. Le PNC est considéré comme idiopathique après avoir exclu d’autres dermatoses prurigineuses et les causes de prurit sine materia qui donnent des papulo-nodules de prurigo.

Les traitements de première ligne sont les dermocorticoïdes forts et parfois le tacrolimus topique (hors AMM). Le dupilumab est le 1er médicament systémique qui a eu l’AMM et le remboursement pour “le traitement du prurigo nodulaire (PN) modéré à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique”, avec une efficacité sur le score de prurit chez 60 % des patients à 24 semaines. D’autres molécules ciblant la voie Th2 (IL13, IL31, oncostatine M, anti-JAK) et les voies neurologiques du prurit (NK1-R, récepteurs aux opiacés) sont en cours de développement.

Actualités dans le syndrome de Wells

Le syndrome de Wells est une dermatose éosinophilique qui se présente sous forme de placards inflammatoires prurigineux pouvant mimer une cellulite infectieuse.

L’hyperéosinophilie est retrouvée dans 67 % des cas.

De nombreux facteurs déclenchants sont décrits, tels que des infections. Des hémopathies peuvent être associées à ce syndrome.

L’histologie indispensable au diagnostic retrouve les images en “flammèches” typiques mais non pathognomoniques.

Le traitement de première ligne est la corticothérapie. L’évolution clinique est souvent favorable avec régression des lésions en quelques semaines. Des récidives sont possibles.

Actualités dans la mastocytose de l’adulte

La mastocytose de l’adulte est une maladie rare, très hétérogène et encore orpheline de traitement pour la plupart des formes de la pathologie.

Beaucoup d’actualités ont été publiées ces dernières années sur la classification de la mastocytose, les critères diagnostiques de la mastocytose systémique, la suspicion de la mastocytose systémique chez un patient avec des lésions cutanées mais aussi chez un patient sans infiltration cutanée par des mastocytes pathologiques et sur sa prise en charge.

Dans cet article nous allons toutes les aborder.