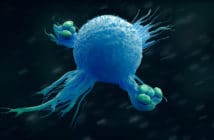

Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent (Réalités thérapeutiques en dermato-vénérologie n° 280, mars 2019), le complexe moléculaire transmembranaire constituant le récepteur antigénique des lymphocytes T (T Cell Receptor ou TCR) est un élément clé de l’immunité adaptative et de son caractère spécifique de l’antigène cible de la réponse. Il est étroitement associé à la molécule également membranaire CD3 et, de façon moins étroite, à la molécule CD4 pour les lymphocytes auxiliaires ou CD8 pour les lymphocytes cytotoxiques (fig. 1).

L’activation de l’immunité adaptative débute par la stimulation de lymphocytes T dits “naïfs” (c’est-à-dire n’ayant encore jamais été stimulés par un antigène) en général de type α/β spécifiques de l’antigène cible et qui sont essentiellement soit de type “auxiliaire” CD4+ soit de type “cytotoxique” CD8+. Elle nécessite la conjonction de 3 conditions :

Une reconnaissance structurale, c’est-à-dire moléculaire, sur un modèle clé/serrure de l’antigène cible (en général un petit peptide, notamment issu d’un agent infectieux ou d’une cellule tumorale) par la région hypervariable du TCR du lymphocyte, grâce à l’énorme combinatoire de la machinerie génétique en amont (cf. chapitre précédent). Théoriquement, seuls des lymphocytes T répondant au “non-soi” restent présents après le développement du système immunitaire adaptatif au cours de la période fœtale, grâce à l’élimination précoce des lymphocytes T auto-réactifs dans le thymus fœtal probablement par un phénomène d’apoptose en particulier Fas-dépendant (cf. infra).

Une “présentation” de l’antigène au TCR dans un “berceau” moléculaire adéquat qui est une molécule de membrane de type HLA soit de type I pour les lymphocytes cytotoxiques répondant notamment à des antigènes tumoraux (le HLA de type I est exprimé par toutes les cellules de l’organisme), soit de type II pour les lymphocytes auxiliaires répondant notamment aux antigènes infectieux. Dans ce second cas de figure, ce berceau est présent sur des cellules spécialisées dites présentatrices d’antigènes qui sont souvent des cellules phagocytaires ayant internalisé et découpé des molécules plus importantes en petits fragments antigéniques (phénomène de processing) : cellules dendritiques folliculaires dans les ganglions, cellules de Langerhans épidermiques, macrophages, mais aussi kératinocytes dans certaines circonstances, cellules qui sont seules à exprimer les molécules HLA II. Dans d’autres cas, ce “berceau” est directement exprimé par une cellule tumorale (qui exprime HLA I comme donc toutes les cellules de l’organisme) qui est à la fois source et présentatrice d’antigène. Dans tous les cas, le lymphocyte “vérifie” que le HLA porté par la cellule présentatrice[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire