Les interférons de type I (IFN I) sont des cytokines antivirales aux propriétés puissantes. L’induction, la transmission et la résolution de la réponse immunitaire engendrée par les IFN I est minutieusement régulée. Le concept d’interféronopathie de type I, récemment individualisé, repose sur l’hypothèse que certaines pathologies seraient secondaires au déséquilibre de ces voies de signalisation complexes et à la sécrétion excessive et inappropriée d’IFN I [1-3]. L’inhibition de celle-ci par des thérapeutiques ciblées permettrait de valider cette hypothèse si les symptômes allégués s’amélioraient, voire disparaissaient.

De nouvelles techniques ont permis la sélection de patients présentant une augmentation de l’IFN I comparés à des contrôles sains : la signature IFN I, qPCR de 6 gènes stimulés par l’IFN (IFN stimulated genes – ISGs) et le dosage d’IFNα sérique ou plasmatique par méthode Simoa (Single molecule array) permettant la détection de molécules d’IFN de l’ordre du femtogramme (10-18 g) [4, 5]. Ces méthodes ont ainsi permis d’élargir le spectre clinique phénotypique des interféronopathies de type I, initialement considéré comme essentiellement neurologique.

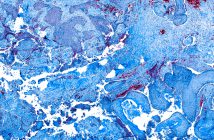

Les patients atteints du syndrome d’Aicardi-Goutières, première interféronopathie monogénique décrite, présentaient les signes suivants : dystonie, spasticité, décalage des acquisitions, calcifications intracérébrales et anomalies de la substance blanche [6]. Cependant, l’utilisation systématique de nos méthodes de criblage associée à l’avènement des technologies de séquençage à haut débit (Next-generation sequencing – NGS) a permis de révéler un phénotype plus large, caractéristique des interféronopathies de type I : sur le plan cutané (engelures, vascularite nécrosante des extrémités des oreilles et du nez, télangiectasies, livedo, panniculite, lentigines), pulmonaire (pneumopathie interstitielle isolée ou non), musculo-squelettique (arthralgies, arthrites, arthropathie de Jaccoud, myalgies et myosites), ophtalmologique (glaucome), néphrologique (néphropathies lupiques), gastroentérologique (maladies inflammatoires chroniques intestinales précoces), fièvre récurrente, retard de croissance parfois majeur, associés à de l’auto-immunité ou à un déficit immunitaire inconstants [7-12].

L’identification de ces patients atteints d’interféronopathies a permis une meilleure description du spectre phénotypique avec des atteintes chevauchantes entre les différents syndromes. De plus, la meilleure compréhension physiopathologique de ces maladies a permis de proposer des thérapeutiques innovantes, notamment des inhibiteurs de JAK1/2 (ruxolitinib ou baricitinib) qui semblent efficaces contre des pathologies sévères avec une morbidité et une mortalité élevées [13]. Ces résultats ouvrent ainsi des perspectives[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire