Le pemphigus est une maladie bulleuse auto-immune cutanéo-muqueuse. Il affecte des sujets jeunes, 30-60 ans, sans prédominance de sexe. Son incidence est forte en Amérique du Nord et en Europe [1] avec un taux d’environ 3,2 cas pour 100 000 habitants et par an [2]. Des gènes de susceptibilité, notamment des antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité de classe II, sont responsables d’une fréquence augmentée du pemphigus dans certaines populations telles que les Juifs ashkénazes [3]. Au Brésil et au Maghreb, une forme endémique de pemphigus est décrite. L’hypothèse est celle d’un agent infectieux, notamment les leishmanioses, qui pourrait agir comme facteur inducteur sur un terrain génétique de prédisposition [4].

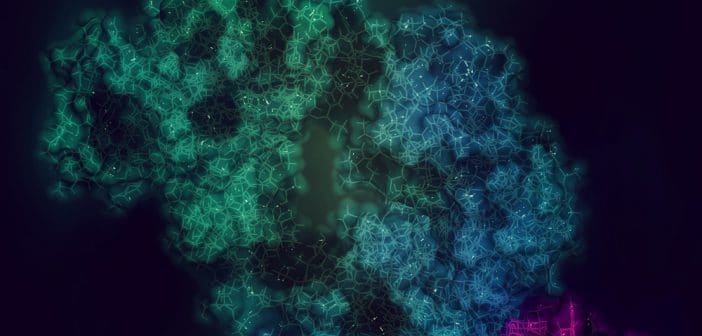

Le pemphigus est caractérisé par la production d’autoanticorps pathogènes dirigés contre des molécules d’adhésion cellulaire épidermique, les desmogléines 1 et 3. Ces desmogléines sont des cadhérines desmosomales transmembranaires des kératinocytes. Cette dysrégulation du système immunitaire humorale et cellulaire induit la formation de bulles flasques en peau saine et d’érosions cutanéomuqueuses, conduisant à une rupture de la barrière cutanée. On distingue trois formes de pemphigus :

- le pemphigus superficiel (PS), avec une atteinte cutanée exclusive ;

- le pemphigus vulgaire (PV), avec une atteinte cutanéomuqueuse ;

- le pemphigus paranéoplasique (PPN).

Le diagnostic de pemphigus est clinique, histologique et sérologique. Sur le plan histologique, la fixation des anticorps antidesmogléine sur les desmosomes entraîne un acantholyse, responsable d’un clivage intraépidermique. L’immunofluorescence cutanée directe, réalisée en peau péribulleuse, met en évidence des dépôts d’IgG interkératinocytaires, donnant l’aspect de “mailles de filet” ou de marquage “en résille”. L’immunofluorescence indirecte permet de mettre en évidence les anticorps anti-substance intercellulaire circulants. Le titre d’anticorps est corrélé à l’activité de la maladie. L’ELISA permet de détecter des anticorps antidesmogléines 1 (PS et PV) et des anticorps antidesmogléines 3 (PV et PPN uniquement). Le profil immunologique de ces auto-anticorps est donc corrélé au phénotype clinique de la maladie et leur titre à l’activité de celle-ci [5].

Le pemphigus est une maladie chronique potentiellement grave et souvent difficile à traiter. Il n’existe aucun consensus dans la littérature concernant sa prise en charge thérapeutique. En effet, le pemphigus étant une maladie rare, il n’y a que peu d’études randomisées dans la littérature, et les séries de cas sont souvent inférieures à 50 patients. De ce fait, l’interprétation des résultats est rendue difficile par le manque de puissance. En outre, les cas rapportés dans la littérature sont très hétérogènes tant sur le plan diagnostique[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire