Prise en charge de l’angiœdème bradykinique

La majorité des angiœdèmes sont histaminiques non allergiques, associés ou non à des plaques d’urticaire, et nécessitent un traitement antihistaminique. Dans de rares cas (< 1 %), il s’agit d’angiœdèmes bradykiniques, résultant d’un excès de bradykinine lié à un déficit en C1-inhibiteur (C1INH) ou à une activation de la voie du facteur 12 de la coagulation. La maladie peut survenir à tout âge, y compris chez l’enfant ou l’adolescent, et le retentissement des œdèmes impacte la qualité de vie des patients de manière variable selon les individus et au cours du temps. Les crises de la face, de la langue, des voies aériennes supérieures ainsi que les crises abdominales sont considérées sévères. Elles doivent être rapidement identifiées pour être traitées le plus précocement possible par icatibant ou concentrés de C1INH. Les crises non sévères ne nécessitent pas systématiquement de traitement. En cas de récurrence des crises et de retentissement sur la qualité de vie, un traitement de fond peut être instauré afin de prévenir l’apparition des crises. Une prophylaxie par concentrés de C1INH est recommandée avant tout geste dentaire comprenant des soins traumatisants, toute intervention chirurgicale sous anesthésie générale et tout geste endoscopique.

Actualités thérapeutiques dans la pemphigoïde bulleuse

La pemphigoïde bulleuse (PB) est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente en France. Son diagnostic repose sur l’IFD associée à des critères cliniques (critères de Vaillant). Son traitement doit faire face à une double exigence d’efficacité et de tolérance car les malades sont souvent âgés et atteints de comorbidités. Grâce au dynamisme de la recherche clinique, des stratégies alternatives au traitement de référence, constitué par la corticothérapie locale forte, peuvent maintenant être proposées. Ainsi, les recommandations françaises (PNDS) ont été récemment modifiées intégrant de nouvelles options de 1re intention : corticothérapie générale, cyclines, méthotrexate et de seconde intention, notamment l’omalizumab.

Actualités dans la nécrolyse épidermique

La nécrolyse épidermique est une toxidermie rare et grave caractérisée par un décollement diffus de la peau et des muqueuses. La phase aiguë est longue et grevée d’une mortalité importante, notamment en raison du risque infectieux.

En lien avec les progrès thérapeutiques, de nouveaux médicaments inducteurs apparaissent, notamment les anticancéreux, et particulièrement les inhibiteurs du checkpoint.

De plus, les progrès physiopathologiques ont permis de comprendre que la nécrolyse épidermique est une réaction de cytotoxicité causée par les lymphocytes T CD8+, amplifiée par l’interleukine 15 et l’interleukine 33. Elle est principalement médiée par la granulysine et l’annexine A1, et conduit à une nécroptose kératinocytaire diffuse.

Les soins de support restent la pierre angulaire de la prise en charge. Ils sont multidisciplinaires, complexes, et doivent être réalisés en centre expert. Ils comprennent notamment le retrait immédiat des médicaments suspects, un remplissage vasculaire, une prise en charge de la douleur, et des soins cutanés et ophtalmologiques adaptés.

À l’inverse, aucun traitement pharmacologique n’a prouvé son efficacité dans la nécrolyse épidermique. Des essais cliniques de grande taille devraient être conduits, ciblant notamment la réaction de cytotoxicité, la nécroptose et la cicatrisation. Néanmoins, ils sont rares, et le profil de tolérance des traitements est risqué et incertain en raison de la gravité de la pathologie.

Le prurigo nodulaire chronique en 2023

Le prurigo nodulaire chronique (PNC) est une maladie inflammatoire de la peau liée à une dérégulation neuro-immunologique dans laquelle le cycle prurit-grattage pourrait jouer un rôle dans la chronicité de la maladie. Le PNC peut être associé à des maladies atopiques et partage avec celles-ci une hyperactivité de l’immunité Th2 avec un rôle clé des cytokines IL13 et IL31. Le PNC est considéré comme idiopathique après avoir exclu d’autres dermatoses prurigineuses et les causes de prurit sine materia qui donnent des papulo-nodules de prurigo.

Les traitements de première ligne sont les dermocorticoïdes forts et parfois le tacrolimus topique (hors AMM). Le dupilumab est le 1er médicament systémique qui a eu l’AMM et le remboursement pour “le traitement du prurigo nodulaire (PN) modéré à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique”, avec une efficacité sur le score de prurit chez 60 % des patients à 24 semaines. D’autres molécules ciblant la voie Th2 (IL13, IL31, oncostatine M, anti-JAK) et les voies neurologiques du prurit (NK1-R, récepteurs aux opiacés) sont en cours de développement.

Actualités dans le syndrome de Wells

Le syndrome de Wells est une dermatose éosinophilique qui se présente sous forme de placards inflammatoires prurigineux pouvant mimer une cellulite infectieuse.

L’hyperéosinophilie est retrouvée dans 67 % des cas.

De nombreux facteurs déclenchants sont décrits, tels que des infections. Des hémopathies peuvent être associées à ce syndrome.

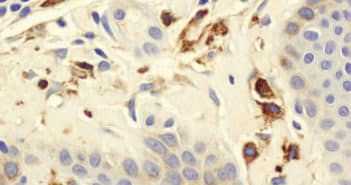

L’histologie indispensable au diagnostic retrouve les images en “flammèches” typiques mais non pathognomoniques.

Le traitement de première ligne est la corticothérapie. L’évolution clinique est souvent favorable avec régression des lésions en quelques semaines. Des récidives sont possibles.

Actualités dans la mastocytose de l’adulte

La mastocytose de l’adulte est une maladie rare, très hétérogène et encore orpheline de traitement pour la plupart des formes de la pathologie.

Beaucoup d’actualités ont été publiées ces dernières années sur la classification de la mastocytose, les critères diagnostiques de la mastocytose systémique, la suspicion de la mastocytose systémique chez un patient avec des lésions cutanées mais aussi chez un patient sans infiltration cutanée par des mastocytes pathologiques et sur sa prise en charge.

Dans cet article nous allons toutes les aborder.

Dermatoses fréquentes du nouveau-né

En période néonatale, les pathologies dermatologiques sont sources d’inquiétude pour les soignants et les parents et représentent un enjeu diagnostic. Les dermatoses néonatales les plus fréquentes sont bénignes. Le dermatologue doit savoir les identifier pour adapter au mieux la prise en charge. L’objet de cet article est de rappeler les principaux diagnostics des dermatoses néonatales et leur spécificité.

Allergènes nouveaux ou rares dans les produits cosmétiques

De nouveaux allergènes sont identifiés chaque année dans les produits cosmétiques, dont certains deviendront potentiellement émergents. Les tests avec les produits personnels des patients puis leur déclinaison d’ingrédients sont indispensables pour pouvoir les identifier.

Quand proposer un traitement adjuvant dans le mélanome ?

Les dernières avancées thérapeutiques dans le mélanome ont considérablement changé le pronostic des patients métastatiques, mais la moitié d’entre eux finissent par succomber à leur maladie. Les immunothérapies et les thérapies ciblées ont donc été développées en situation adjuvante, dans l’objectif d’éradiquer la maladie microscopique résiduelle après la chirurgie. Ces traitements ont montré, chez des patients avec un mélanome à haut risque de récidive, un avantage significatif en termes de survie sans récidive et de survie sans métastase à distance. Les patients de stade AJCC III et IV avec métastases réséquées (et bientôt ceux de stade IIB/IIC) sont ainsi éligibles à un traitement adjuvant par immunothérapie ou thérapie ciblée en fonction de leur statut BRAF. Certaines nuances méritent cependant d’être soulevées : nous ne savons pas si les traitements adjuvants, tels que proposés actuellement, allongent la survie globale à long terme, et nous n’avons pas de biomarqueurs permettant d’identifier les meilleurs candidats à un traitement, et donc de décider de traiter ou simplement surveiller un patient, sur des critères plus fiables que le stade AJCC.

L’immunothérapie : quelle place respective de l’anti-PD1 seul et de son association avec l’ipilimumab ?

Les inhibiteurs de checkpoint ont considérablement amélioré la survie des patients

atteints de mélanome non résécable ou métastatique en introduisant, pour la première fois, la notion de réponse complète durable dans un cancer considéré auparavant comme incurable. L’association ipilimumab/nivolumab (anti-PD-1/anti-CTLA-4) est le traitement qui offre les données de survie les plus favorables en 1re ligne, avec des réponses durables et une survie globale (SG) médiane de 72,1 mois [1]. Cependant, son utilisation est limitée par le taux élevé d’effets indésirables graves (grade 3-4) liés au traitement. Plus récemment, une nouvelle association nivolumab/relatlimab (anti-PD-1/anti-LAG3) a montré une amélioration de la survie sans progression (SSP) par rapport au nivolumab seul en 1re ligne avec une bonne tolérance [2]. Il est donc probable que cette association soit ajoutée à l’arsenal thérapeutique en 1re ligne. La décision entre une monothérapie et une association d’inhibiteurs de checkpoint nécessite une évaluation complète des facteurs liés à la maladie et des caractéristiques du patient.