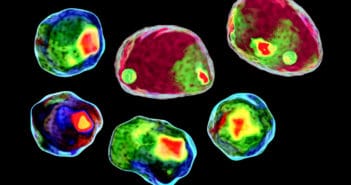

Éditorial – Cancérologie : le paradigme d’une prise en charge partagée ville-hôpital

L’incidence constamment croissante des cancers cutanés est devenue un enjeu majeur de santé publique. Les dermatologues sont en première ligne pour prendre en charge ces patients dans une concertation ville-hôpital. Les carcinomes globalement à risque modéré de récidive locale sont majoritairement traités en ville, en externe sous anesthésie locale, en respectant les recommandations de bonne pratique et les considérations médico-économiques. Le CEDEF (Collège des enseignants en dermatologie de France) a mis en place en ce sens un enseignement dermato-chirurgical de base durant le DES (diplôme d’études spécialisées). Des formations plus avancées de DIU (diplôme interuniversitaire) de dermatologie chirurgicale et un DESC (diplôme d’études spécialisées complémentaires) d’oncologie permettent à nombre d’entre nous de se spécialiser dans la prise en charge des cancers cutanés.