L’actualité en matière d’hépatite C repose, d’une part, sur une véritable révolution thérapeutique, les nouvelles molécules permettant désormais d’atteindre des taux de guérison de 90 à 100 % et, d’autre part, sur une meilleure connaissance des manifestations extra-hépatiques du virus de l’hépatite C (VHC).

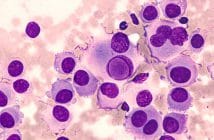

En effet, l’arsenal thérapeutique s’est considérablement enrichi depuis début 2014, avec la mise à disposition des nouveaux antiviraux à action directe (AADs). Ces molécules agissent à différents stades du cycle de réplication du VHC définissant les classes thérapeutiques : inhibiteurs de la protéase NS3 ou “-prévir” (siméprévir, paritaprévir/ritonavir), inhibiteurs de NS5A ou “-asvir” (daclatasvir, lédipasvir, ombitasvir) et inhibiteurs de la polymérase NS5B ou “-buvir” (sofosbuvir, dasabuvir). Les différents schémas thérapeutiques reposent sur l’association de deux ou trois de ces AADs, avec ou sans ribavirine, et ce pour une durée de 12 ou 24 semaines. Outre l’efficacité remarquable de ces traitements, leur tolérance est excellente, avec très peu d’effets indésirables (rares asthénies, céphalées ou nausées). À noter cependant, l’alerte de l’ANSM, en décembre 2014, sur les risques de bradycardie chez les patients recevant le sofosbuvir et le daclatasvir en parallèle d’un traitement par amiodarone ou bêtabloquants, constituant une contre-indication en termes d’association. D’autres interactions existent entre les AADs et certaines classes médicamenteuses, nécessitant une analyse pharmacologique préalable lors des RCP VHC, destinées quant à elles à valider l’indication thérapeutique. En effet, le remboursement de ces traitements n’est pas systématique et seuls les patients ayant des lésions de fibrose sévère ou de cirrhose font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie. L’existence d’une cryoglobulinémie sévère, d’un lymphome ou d’une infection VIH-VHC permet également l’accès aux AADs (fig. 1A, B et C).

Par ailleurs, il est souligné depuis peu le rôle du VHC dans certaines manifestations extra-hépatiques, ainsi que son impact délétère en termes de morbi-mortalité. Ainsi, la présence d’une réplication du VHC augmente significativement le risque de mortalité par maladie hépatique et cancer du foie respectivement de 12,8 et 10,4 % vs 1 % [1], mais aussi de mortalité extra-hépatique (19,8 % vs 12 %) [1-4].

Guérir l’hépatite C, c’est permettre d’améliorer significativement les lésions de fibrose, voire de faire régresser la cirrhose [5], mais aussi d’impacter la survie des patients de par la réduction de la mortalité à long terme via le contrôle des manifestations extra-hépatiques du VHC et la réduction du risque de cancer [1]. Éradiquer l’hépatite C est désormais possible, sous réserve de permettre[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire